お知らせ お知らせ 一覧へ

奈良大学学生食堂の食券が奈良市ふるさと納税返礼品に採用されています

奈良大学通信教育部の紹介動画を公開しました

休学願、退学願の様式について

通信教育部

文化財歴史学科について

文化財歴史学科の 魅力

各時代の歴史遺産や文化財をひもときながら、日本を中心とした歴史学・文化財学を修得できます。密接に関わる2つの分野を、体系的に修得できるのは、歴史的環境に恵まれた奈良大学ならではの魅力です。

文化財歴史学科は、日本を中心とした歴史と文化に軸足を置いた歴史学、各時代の歴史遺産・文化財に軸足を置いた文化財学を密接に関連させた教育を行うことを特色としています。

史料と実物の融合を図り、体験的に歴史学・文化財学が学べる環境を提供します。近年のめざましい考古学上の成果を、通史的歴史叙述に位置付けると共に、世界史的観点から日本歴史の特質を究明し、「覚える歴史」ではなく、「考える歴史」を企図します。

「奈良はすぐれた歴史的環境を今に伝え、それ自体が文化財歴史学科の教室であり、演習室であり、歴史遺産・文化財を有する収蔵庫である」と考え、教育の実践の場とします。

こうした教学の目標を掲げ、古代国家の中心であり、先人達が残した伝統・文化が今もなおいきづく奈良から全国へ歴史学・文化財学の情報発信を行います。

歴史と文化でつながる 学びの輪

奈良における歴史と

文化財の学びを

いつでもどこでも

奈良は歴史と文化財の宝庫です。のちに律令国家へと発展していく大和王権の根拠地であり、その後、飛鳥時代・奈良時代の日本の首都として栄えました。784(延暦3)年に都が山背盆地北部の長岡京、そして平安京に移されたあとは、寺院が残された今の奈良町の地域を除くと、次第に喧噪を離れて農村の風景に戻っていきましたが、そのお蔭で多くの文化財が、地上にも地下にも良好な状態で保存されることになりました。千年の都として存続して今に至る京都に比べると、たいへん地味ではありますが、若き日本古代国家の生命力と国際色にあふれた文化の名残をそこかしこに感じ取ることができます。

奈良大学はそうした奈良の都、平城京の北側に広がる平城山丘陵の一郭に位置します。この丘陵には平城宮の建物の屋根に葺かれた瓦を焼いた瓦窯の跡や古墳が点在しています。また、特別史跡・世界遺産平城宮跡に隣接する絶好のロケーションでもあり、平城宮跡の北に展開した聖武天皇の離宮松林苑の跡地を通り抜け、平城宮跡まで歩いて40-50分ほどの距離にあります。

本学通信教育部文化財歴史学科は、奈良大学で行われている歴史と文化財の宝庫奈良の地で培われた歴史や文化財に関する最先端の授業を居ながらにして体験していただけるものとして、2005年に創設された通信制の課程です。これまでに約1,800名の卒業生のみなさまを送り出しています。いつでもどこでも学びたいと思い立ったそのときに、みなさまのライフスタイルに合わせて、奈良で歴史や文化財を学ぶ喜びを味わっていただくことができます。

日本史を中心に、文化財学、歴史学の多彩な分野の講義科目を受講できるのが大きな魅力ですし、日常ご自宅などで取り組むテキスト科目と並んで、大学にお越しいただいてこの奈良の地でスクーリング科目を受講するという、独特のカリキュラムも設けています。

過去を学び研究することは、今を生き、未来を作るための糧となります。10件の特別史跡、約250件の国宝、そして3件の世界遺産を擁する奈良のこの抜群の歴史環境のなかで育まれた文化財歴史学科での学びによって、みなさまの未来がより豊かなものになることを心から祈っています。

渡辺 晃宏 通信教育部長

渡辺 晃宏 通信教育部長 プロフィール

- 専門分野・研究テーマ:

- 日本古代史、律令制、正倉院文書、及び木簡などの出土文字資料

- 担当科目:

- 史学演習

- 主要著書:

- 『平城京と木簡の世紀』(講談社学術文庫、2009年)、『平城京一三〇〇年「全検証」―奈良の都を木簡からよみ解く』(柏書房、2010年)、『日本古代国家建設の舞台 平城宮』(新泉社、2020年)

通信教育部

文化財歴史学科の特徴

入学は書類選考のみ

通信教育部の入学資格は、通学制の大学入学資格(高等学校卒業等)と同じです。また、入学(編入学)に際しては、志望理由書などの出願書類を基にした書類選考のみとなります。筆記試験は行いません。

入学後、4年以上在学し124単位以上修得すれば、卒業及び学士(文学)の学位が取得できます。

- 1年次入学の方は、休学期間を除き、最長16年間在学可能です。

大学・短期大学等卒業の方は

3年次編入学可能

大学・短期大学を卒業された方は、学部・学科を問わず3年次編入学が可能です。

卒業要件124単位中62〜64単位の範囲で編入学単位を認定します。(編入学も書類選考のみ)編入学後、2年以上在学し文化財歴史学科の専門科目を60〜62単位修得すれば、卒業及び学士(文学)の学位が修得できます。

- 3年次編入学の方は、休学期間を除き、最長10年間在学可能です。

博物館学芸員資格が取得可能

博物館学芸員は、博物館に専門事項(資料の収集、保管、展示、調査、研究等の事業等)を司る専門職として置くことが義務づけられています。

博物館等が目的を達成するために必要な機能を果たしうるかどうかは、学芸員の活動、能力にかかっています。

本学通信教育部では博物館学芸員を養成するための課程を開設しています。資格取得には卒業要件と別に、学芸員資格科目の単位修得が必要となります。

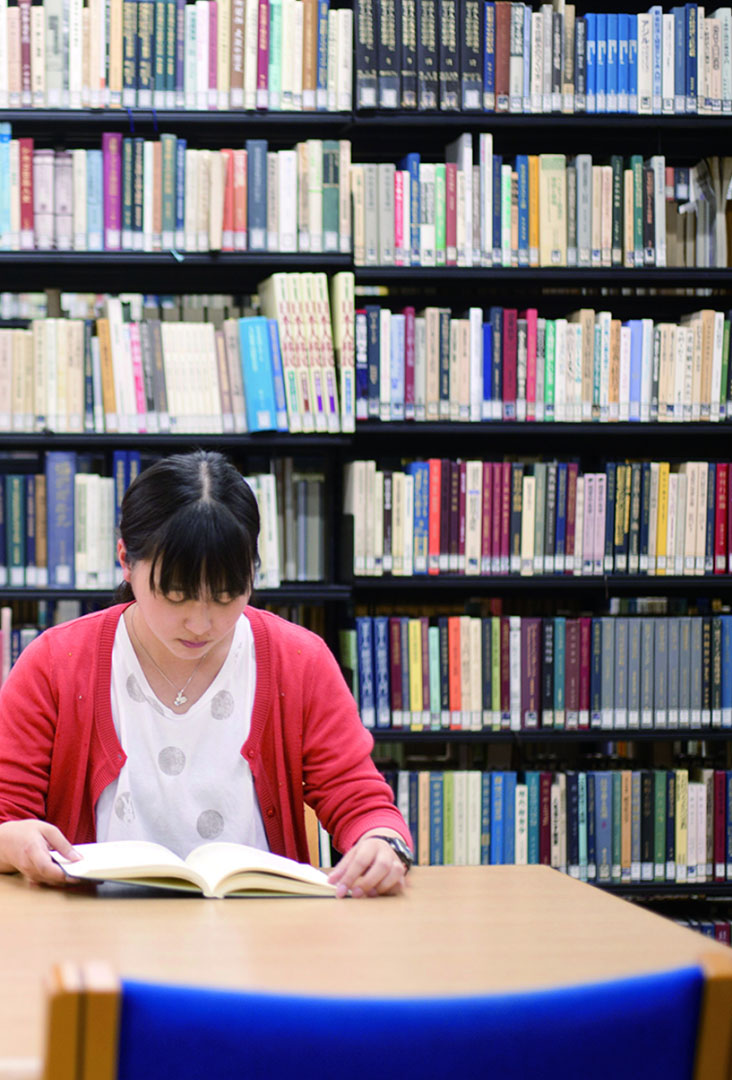

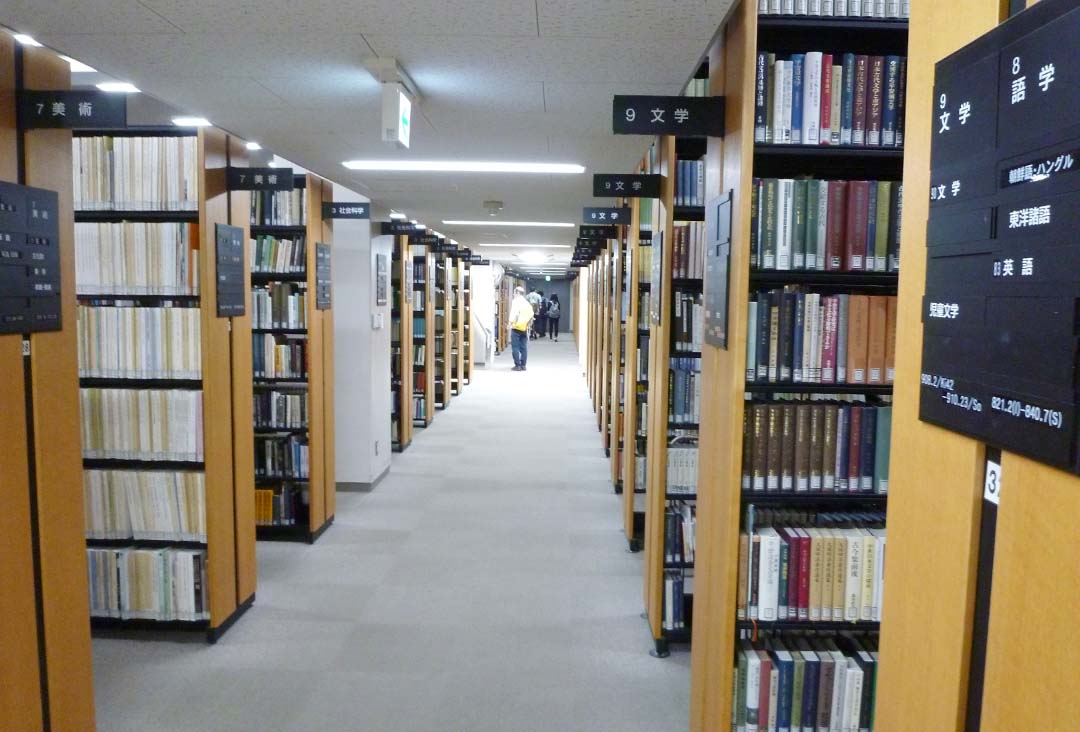

奈良大学の豊富な蔵書が閲覧可能

本学図書館は、数多くの学術書や学術雑誌を収蔵しており、蔵書数は約57万冊にのぼり、すべてインターネットによる蔵書検索が可能です。

世界最古の印刷物と言われている『百万塔陀羅尼経』をはじめ貴重な図書も所蔵し、奈良に関係する資料、都道府県史も充実しており、全国の文化財に関する専門書は他大学を圧倒します。

さらには、2014年5月、日本考古学協会から6万3千冊にものぼる文化財研究の専門書を寄贈いただき、これにより15万冊を超える文化財専門書が揃い、日本屈指の歴史・文化財情報に関する知の拠点として、全国から注目されています。

通信教育部で学ぶ学生の皆様は、10冊3週間の貸出が可能で、送本貸出制度も設けています。

学費は年間19万円

1年次入学生の標準モデル(最短4年で卒業)

- 入学選考料 ¥10,000

- 入学金 ¥20,000

- 学費(¥190,000×4年間) = ¥760,000

-

スクーリング授業料

(¥8,000×30単位) = ¥240,000

合計:¥1,030,000

3年次編入学の標準モデル(最短2年で卒業)

- 編入学選考料 ¥15,000

- 入学金 ¥20,000

- 学費(¥190,000×2年間) = ¥380,000

-

スクーリング授業料

(¥8,000×8単位) = ¥64,000

合計:¥479,000

- スクーリング授業料は、必要最低限の単位数で積算しています。

自分のペースで学習可能

通信教育部の主になる学習方法は、印刷教材による授業(テキスト科目)です。

これは大学から配本するテキストと担当教員が学習の要点などを示したサブテキストを基に、自宅で学ぶ在宅学習です。

科目ごとに与えられたレポート設題に対してレポートを提出し、担当教員が添削指導を行います。レポートに合格すれば、科目修得試験に進みます。

科目修得試験は、奈良大学のほか、札幌、東京、名古屋、岡山、広島、福岡など(予定)の各都市で実施します。

試験に合格すれば、学年末に単位修得になります。

また最大16年間在籍可能なので、自分のペースで学べます。

スクーリングで

歴史に触れる体験学習

スクーリングは通信教育でありながら、実際に体験し触れて学ぶことができる貴重な機会です。

歴史遺産や文化財の現場を訪れ、教員や仲間と交流しながら知識を深めます。学問を肌で感じることができるのが奈良大学通信教育部の特徴です。

遠方の方にも安心して受講いただけるよう、宿泊案内や返金制度を整備しています。奈良県内での充実した学外授業により、年齢や居住地を問わず学べる体制です。

世界遺産の宝庫、奈良の街を巡り、

生きた資料にふれよう。

スクーリング(面接授業)は、奈良大学と奈良を中心とした地域で、夏期(7月〜9月)・冬期(12月〜3月)に実施します。

授業は、1科目連続3日間で開講します。

開講日は、原則、金・土・日の週末3日間となります。

3日間の受講で1科目を完結します。

また、スクーリング期間中(3日間)、教育効果を高めるため、

学外授業を行なう科目も開講します。

主な授業科目の概要

学内風景

プロモーションムービー

西田新さんナレーション版

山添まりさんナレーション版

アーカイブ

学ぶを支える教授陣

豊島 直博教授

専門分野・研究テーマ

日本考古学、とくに弥生時代。古墳時代の考古学

担当科目

文化財学演習Ⅰ

所属学会

日本考古学協会、日本考古学会、考古学研究会など

著書

『鉄製武器の流通と初期国家形成』(塙書房)/『ここまでわかった飛鳥・藤原京』(共編著、吉川弘文館)など

山口 育人教授

専門分野・研究テーマ

イギリス帝国史、イギリス現代史

担当科目

西洋史特殊講義

所属学会

日本西洋史学会、日本国際政治学会、社会経済史学会など

著書

「コモンウェルスとは何か ポスト帝国時代のソフトパワー」(共著、ミネルヴァ書房)、「The Transformation of the International Order of Asia: Decolonization, the Cold War, and the Colombo Plan」(共著、Routledge)など

大河内 智之教授・博士(文学)

専門分野・研究テーマ

日本美術史、日本彫刻史、文化財防犯

授業科目

美術史概論

所属学会

美術史学会、仏教芸術学会、密教図像学会、山岳修験学会

著書

仏像と神像へのまなざし-守り伝える人々のいとなみ-(和歌山県立博物館)、仏像の移動とその実態

村上 紀夫教授

専門分野・研究テーマ

日本文化史

担当科目

史学講読Ⅱ

所属学会

奈良歴史研究会、日本民俗学会

著書

『京都地蔵盆の歴史』(法藏館)、『歴史学で卒業論文を書くために』(創元社)など